Geboren am 23. März 1888 in Wien.

Gestorben am 22. März 1976 in Wien.

Physiker

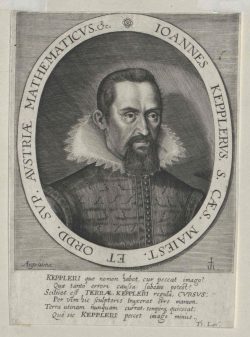

© ÖNB, Bildarchiv Austria, Sign. Pf 308:E(1).

Hans Thirring war der Sohn eines Bürgerschullehrers, dessen Vorfahren im Dreißigjährigen Krieg aus Thüringen eingewandert sind, und der Vater des Physikers Walter Thirring. Er studierte Mathematik und Physik sowie Leibesübung an der Universität Wien, promovierte 1911 zum Dr. phil. und wurde Assistent am Institut für Theoretische Physik. Nach der Habilitation im Jahr 1915 war er zunächst als Privatdozent tätig. 1921 wurde er außerordentlicher Professor für Theoretische Physik an der Universität Wien sowie Vorstand des Institutes für Theoretische Physik und 1927 ordentlicher Professor. Wegen seiner positiven Bewertung der Einstein’schen Relativitätstheorie und seine pazifistische Grundhaltung wurde er 1938 zwangspensioniert. 1945 wurde er reaktiviert, war 1946/47 Dekan, 1947/48 und 1948/49 Prodekan der Philosophischen Fakultät und emeritierte 1958.

Hans Thirring machte auch einige Erfindungen: so erfand er eine vielfach anwendbare Selen-Fotozelle, die unter anderem auch zur Entwicklung eines Systems zum Aufnehmen und Abspielen von Tonfilm führte. International bekannt wurde er durch sein 1921 erstmals erschienenes Buch „Die Idee der Relativitätstheorie“ (Lense-Thirring-Effekt). Er beschäftigte sich aber auch mit Parapsychologie, engagierte sich neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit für die Friedensbewegung und war von 1957 bis 1964 als Bundesrat im Parlament tätig (SPÖ).

Hans Thirring war evangelisch A.B. und wurde am Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf (Gruppe: 24, Grabnummer: 95) bestattet.

- Hans Thirring – Physiker und Pazifist

In: Monika Salzer/Peter Karner, Vom Christbaum zur Ringstraße. Evangelisches Wien. (2. verb. Aufl., Wien 2009) S. 145-146.

Weblinks (Auswahl):

- https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Thirring

- https://www.parlament.gv.at/person/1361

- https://geschichte.univie.ac.at/de/personen/hans-thirring-o-univ-prof-dr-phil

- https://www.unesco.at/kommunikation/dokumentenerbe/memory-of-austria/verzeichnis/detail/article/nachlass-hans-thirring

- https://www.deutsche-biographie.de/sfz132004.html

- https://skikitz.org/beitraege/thirring-entwickelte-in-kitzbuehel-den-schwebelauf/

- https://www.dasrotewien.at/seite/thirring-hans

Werke (Auswahl):

Hans Thirring, Aerodynamischer Skilauf. Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club, Bd. 3, Nr. 11, 1937, S 458 bis 466 (https://issuu.com/sas-ski/docs/no011_1937_2 Blatt 84-85 bis 92-93 – abgerufen am 14.4.2024)