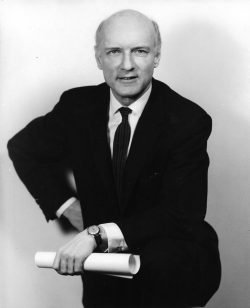

Bei Heinz von Foerster begann alles mit dem Zaubern: das Staunen, das Verwandeln, das Wunder, denn er war ein unruhiger, forschender, fragender Geist. An einfachen Beobachtungen und trivialen Lösungen war er nicht interessiert und er setzte sich gegen den Wahrheitsanspruch jeder Wissenschaft ein. Fähig zu werden, alles in Frage zu stellen, den Standpunkt zu wechseln, Phänomene in ihren Prozessen zu beobachten und dann zuzugeben, dass der Beobachtende doch auch Einfluss auf die Beobachtung haben muss – das war das Revolutionäre und es machte ihm auch Spaß, alles auf den Kopf zu stellen. Von ihm stammt die Erkenntnis, dass die Beobachtung mit dem zu Beobachtenden verbunden ist, der Beobachter verwandelt sich sogar mit dem Objekt, das er beobachtet – wie beim Zaubern. So stellte er den Begriff und die Wirkungsgeschichte von Wahrheit völlig in Frage: »Der Begriff der Wahrheit ist ein Chamäleon der Philosophiegeschichte mit einer – je nach Benutzer – immer etwas anderen Färbung… Mein Ziel ist es, den Begriff der Wahrheit selbst zum Verschwinden zu bringen, weil sich seine Ver-wendung auf eine entsetzliche Weise auswirkt. Er erzeugt die Lüge, er trennt die Menschen in jene, die recht haben, und jene, die – so heißt es – im Unrecht sind. Wahrheit ist, so habe ich einmal gesagt, die Erfindung eines Lügners.«

In der Zauberei als Kind mit seinem Cousin Martin gelang es ihm, andere Wirklichkeiten als die des Krieges, in den sein Vater eingerückt war, zu entdecken. Die Zauberei wurde von ihm, auch als er schon älter war, nicht als etwas Geringfügiges betrachtet, sondern als das Tor zum Wunder der Erkenntnis. Sie war der Beginn seiner Initiation in eine Welt der Wissenschaft, die für ihn nie das Geheimnis verriet. Wie ein Zauberlehrer leitete er andere an, die Welt wie ein Universum unendlicher Wunder zu begreifen – und das als Physiker.

Heinz von Foerster war eine der faszinierendsten wissenschaftlichen Persönlichkeiten des 20.Jahrhunclerts, denn seine revolutionären Zugänge zur Erkenntnistheorie beeinflussten viele andere Wissenschaften und auch die Praxis von Veränderungsprozessen nachhaltig bis heute. Er wuchs, wie er selbst sagte, in einem Matriarchat auf, in einer »interessanten und aufregenden Atmosphäre« im Wien der Jahrhundertwende. Seine Eltern und Großeltern gehörten zu dem lebendigen »Wiener Milieu«. Urgroßvater Ludwig von Förster war einer der großen Ringstraßenarchitekten, der die Ringstraße und den Gürtel als zwei konzentrische Kreise um den Stadtkern anlegte. Großvater Emil von Förster war ebenfalls Ringstraßenarchitekt, sein Vater Ingenieur, der gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs in serbische Kriegsgefangenschaft geriet. Seine Großmutter Marie Lang, eine der radikalen Frauenrechtlerinnen in Wien, führte einen Salon, zu dem einmal in der Woche Künstler, Sänger, Journalisten und Philosophen aus der ganzen Welt zusammenkamen. Während der Gespräche der Erwachsenen saß Foerster unter dem Tisch mit seinen Spielsachen und hörte den Erwachsenen zu. Mit der Familie Wittgenstein war die Familie Foerster eng befreundet, Ludwig Wittgenstein ein »Nennonkel«. Großmutter Maries Sohn Erwin Lang war mit der berühmten Tänzerin Grete Wiesenthal verheiratet. Mit seiner Mutter Lilith Lang, die selbst eine begabte Zeichnerin und Malerin und darüber hinaus »eine Art Costumiere« für Wiesenthal war, ging er oft ins Theater und wurde von der Frauenwelt in frühen Jahren fasziniert. Er »saß in den Garderoben der schönen Damen, sah ihnen bei ihren elfengleichen Tänzen auf der Bühne zu, verfolgte sie erneut in die Garderobe und wurde Zeuge der ständigen Verwandlung und Neugeburt ihrer Schönheit im Tanz«. Etwas Tänzerisches hatte auch sein Leben und seine Arbeit und deshalb konnte er auch sagen: »Das Leben ist eine wunderbare Angelegenheit« und die ganze Welt eine »nichttriviale Maschine«. Die Kybernetik zweiter Ordnung bedeutete eine Denkschule, die den Menschen nicht mehr als Maschine, als Automat sah, aus dem etwas Richtiges herauskommt, wenn man nur das Richtige ein wirft, sondern als lebendiges System mit selbstreferenziellen (Rückkopplungs-) Prozessen.

»Das ganze Bildungssystem«, kritisierte Foerster, »wird von der Seite der Fragenden her dominiert, nicht von der Seite der Befragten«. Heinz von Foerster hatte schon in den sechziger Jahren in einer Reihe von Experimenten zu zeigen versucht, wie sehr Schulen und Universitäten an der Standardisierung und Konformierung von Wissensvermittlung beteiligt sind. Prüfungen prüfen in erster Linie die Prüfer. »Man versucht, die Kinder zu trivialisieren anstatt sie mit ihren zunächst originellen und kreativen Assoziationen ernst zu nehmen.« Sein Postulat stieß nur teilweise auf Resonanz.

Das, was seit den achtziger Jahren als »radikaler Konstruktivismus« weithin bekannt wurde und untrennbar mit den Namen Heinz von Foerster, Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela oder Ernst von Glasersfeld gekoppelt ist, bezieht seine Wichtigkeit aus den Umkehrungen von überkommenen Denkgewohnheiten. Heinz von Foerster studierte Physik und war zunächst in verschiedenen Forschungslaboratorien in Deutschland und Österreich tätig. 1949 wanderte er mit seiner Frau, drei Kindern und einer quantenphysikalischen Theorie des Gedächtnisses im Gepäck in die USA aus und arbeitete dort mit den Pionieren der Kybernetik – dem Mathematiker Norbert Wiener, dem Neurologen Warren McCulloch und dem Erfinder des Computers John von Neumann – zusammen und gründete schließlich an der University of Illinois das inzwischen legendäre Biological Computer Laboratory (BCL), das zu einem Zentrum der kognitionswissenschaftlichen Forschung wurde. Physiker und Philosophen, Biologen und Mathematiker arbeiteten dort miteinander an den Fragen der Erkenntnistheorie und den logischen und methodischen Problemen, die das Erkennen des Erkennens mit sich bringt. Typisch protestantisch war nicht nur seine »Frechheit«, alles in Frage zu stellen, was anderen heilig war, z. B. auch hierarchische Ordnungen, sondern auch die Folgewirkungen für die Ethik, die er in seinem Denken sah. Er wies darauf hin, dass er kein Erkenntnistheoretiker sei, sondern aus dem Gewissen handle und der Begriff »ethische Haltung« hilfreich sei. Erst der Abschied von jedem Wahrheitsanspruch habe zur Folge, dass der Einzelne verantwortlich sei für seine Entscheidungen. »Worauf es ankommt«, meinte er, »ist, dass ethische Fragen nicht zurückgelehnt im Lehnstuhl besprochen werden können; sie ergeben sich in einer konkreten Situation, sie sind nicht abgehoben und losgelöst debattierbar.« Durch den Abschied von der Objektivität entstehe Mitleid, Mitgefühl und Verbundenheit mit den Menschen und der Schöpfung: Man kann »versuchen, sich zu retten und sich aufzurichten, indem man die Unendlichkeit der Güte betont, die sich auf der gesamten Welt entdecken lässt«.

Aus: Monika Salzer/Peter Karner, Vom Christbaum zur Ringstraße. Evangelisches Wien. (2. verb. Aufl., Wien 2009) S. 64-66.