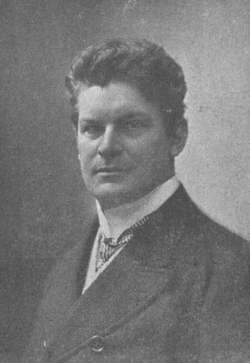

(besser bekannt als G.W.Pabst)

Geboren am 27. August 1885 in Raudnitz, Böhmen.

Gestorben am 29. Mai 1967 in Wien.

Schauspieler, Filmregisseur

Georg Wilhelm Pabst wuchs in Wien auf und absolvierte ab 1901 ein Schauspielstudium am Konservatorium. Ab 1906 erhielt er als Schauspieler Engagements in Österreich, der Schweiz und Deutschland. 1910 ging er an das Deutsche Theater in New York, wo er vor allem als Regisseur erfolgreich war, und widmete sich schließlich vermehrt diesem Tätigkeitsfeld. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs befand er sich aus beruflichen Gründen in Frankreich und wurde dort bis 1919 interniert. Nach Wien zurückgekehrt war er Regisseur an der Neuen Wiener Bühne bis sich 1921 über den Regisseur Carl Froelich (1875–1953) erste Kontakte zur Filmindustrie ergaben.

Pabst wirkte zunächst als Filmdarsteller sowie Drehbuchautor und debütierte 1923 mit dem Film „Der Schatz“ als Regisseur. Der 1925 entstandene Film „Die freudlose Gasse“ nach einem Roman von Hugo Bettauer begründete seinen Ruf als Regisseur der Neuen Sachlichkeit, als Exponent eines sozial engagierten Kinos und als führender Regisseur des deutschen Filmrealismus.

Es folgten zahlreiche künstlerisch wertvolle und kommerziell erfolgreiche Filme, 1930 mit Westfront 1918 seinen erster Tonfilm. 1933 ging Pabst nach Frankreich, war von 1934 bis 1936 erfolglos in Hollywood tätig, dann wieder in Europa.

1939 vom Kriegsausbruch überrascht und durch Krankheit an der Ausreise in die USA gehindert, blieb und arbeitete Pabst in Deutschland, was ihm den Ruf eines Opportunisten einbrachte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg drehte Pabst in Österreich, Italien und Deutschland neben wenig erfolgreichen Genrefilmen immer wieder Filme, die sich kritisch mit dem NS-Regime auseinandersetzen. Diese Projekte konnten jedoch künstlerisch nicht an seine früheren Werke anknüpfen. Einzig seine Operninszenierungen in der Arena von Verona brachten ihm den ersehnten Erfolg. Pabsts Erkrankung an Parkinson machte 1957 schließlich eine Fortsetzung seiner Filmarbeit unmöglich.

1963 erhielt Pabst den Bundesfilmpreis und die historische Retrospektive der Internationalen Filmfestspiele Berlin leitete 1997 mit restaurierten und rekonstruierten Fassungen seiner Filme eine Neubewertung seines Werks ein.

Pabst war evangelisch A.B., der Bruder von Christian Brodas Mutter Viola Pabst und seit 1924 mit Gertrude Hennings, der Schwester des Drehbuchautors Willi Hennings, verheiratet. Das Ehepaar hatte zwei Söhne.

1948 wurde Pabst mit dem Ehrenring der Stadt Wien ausgezeichnet, 1965 ernannte ihn das österreichische Unterrichtsministerium zum Professor ehrenhalber. Er erhielt ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof und 1968 die Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse im 10. Wiener Gemeindebezirk ist nach ihm benannt.

- G.W. Pabst – Der sozialkritische Film

In: Monika Salzer/Peter Karner, Vom Christbaum zur Ringstraße. Evangelisches Wien. (2. verb. Aufl., Wien 2009) S. 117-119.

Weblinks (Auswahl):

- https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Pabst

- https://www.gwpabstgasse.at/unsere_schule/georg-wilhelm-pabst.html

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Georg_Wilhelm_Pabst

- https://www.filmportal.de/person/g-w-pabst_c5b49311e6c44fafa3c1329cc833aca4

- https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Pabst_Georg.xml

- https://www.deutsche-biographie.de/sfz74387.html