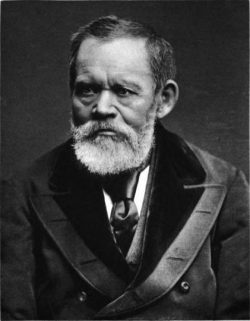

Geboren am 18. September 1806 in Sprottau, preuß. Schlesien (nun PL)

Gestorben am 1. August 1884 in Wien

Schriftsteller, Dramatiker, Theaterdirektor

Laube entstammte einer Handwerkerfamilie. Er besuchte die Gymnasien in in Glogau(heute Głogów) und in Schweidnitz (heute Świdnica) und begann 1826 das Theologiestudium an der Universität Halle, wurde 1827 wegen seiner Kontakte zur Burschenschaft exmatrikuliert und wechselte nach Breslau, wo er ab 1829 Literaturgeschichte studierte und Theaterkritiken für Breslauer Zeitschriften und Zeitungen schrieb; 1830/31 betätigte er sich auch als Privatlehrer auf Gutshöfen, promovierte 1830 oder 1833 zum Dr.phil. und arbeitete ab 1833 als Journalist in Leipzig. Unter dem Eindruck der Julirevolution und des polnischen Aufstands 1830, widmete er sich zunehmend politischen und historischen Themen und festigte als Redakteur ebenso wie als Verfasser politischer Werke seinen Ruf als oppositioneller Kritiker. Wegen früherer burschenschaftlicher Tätigkeiten wurde er 1834 und 1837 verhaftet und verbüßte von 1837 bis 1839 eine „Festungshaft“, die er jedoch mit seiner Frau Iduna auf dem Schloß der Fürstin Pückler-Muskau verbringen konnte. Danach begab er sich auf Reisen nach Frankreich und Algerien und war ab 1842 wieder als Journalist in Leipzig, vor allem aber als Bühnendichter tätig.

Während der Märzrevolution 1848 nahm Laube abermals am politischen Geschehen teil und war 1848/49 Mitglied der Deutschen Nationalversammmlung (Frankfurter Nationalversammlung 1848).

Als Abgeordneter der »erbkaiserlichen Partei« in der Frankfurter Nationalversammlung war der Schlesier und Protestant Heinrich Laube auch für Wien vertrauenswürdig und wurde zum Direktor des Hofburgtheaters bestellt, das er in seiner Leitung von 1848 bis 1867 zu einer Glanzperiode führte. Nach der Revolution 1848 lockerte sich die Zensur und die Dramen durften endlich im Original gezeigt werden. Laube war sowohl charismatisch als auch unendlich fleißig, bald hatte er 164 Stücke im Repertoire. Die Schauspielerinnen und Schauspieler ließ er in einer einheitlichen Sprechkultur unterrichten, inszenierte alle Stücke selbst und baute ein Ensemble auf: er holte u. a. Karl Meixner, Ludwig Gabilion, Josef Lewinsky, Auguste Baudius und Charlotte Wolter an die Burg. Auf Grund von Intrigen, die im Burgtheater an der Tagesordnung waren, ging Laube nach Leipzig. 1872-1874 und 1875-1880 leitete er das von ihm gegründete Wiener Stadttheater (heute Ronacher). Er veröffentlichte 1873 die erste Grillparzer-Ausgabe und verfasste 1884 eine Grillparzer-Biografie. Laube wurde ein großer Verehrer der Wienerstadt und ihrer Menschen trotz aller Doppelbödigkeit, die ihm als Protestant fremd war. Die nationale Beschäftigung der Wiener ortete er im Kaffeehaus und dass das Schauspiel der Mittelpunkt des Wienerlebens war, gefiel ihm. Auch lernte er mit der Zeit den heiteren Katholizismus zu schätzen und meinte einmal: »Der Protestantismus ist für die Ehe, der Katholizismus für die Liebe.« Nirgendwo in Deutschland habe er die Leute so viele Bücher kaufen gesehen wie im Gerold’schen Laden, und den Schlüssel des Wiener sinnlichen Lebens, den Walzer, nannte er modernen Exorzismus. Mit seiner Frau Iduna Laube führte er einen einen Literatursalon nach „norddeutschem Vorbild“ in Wien ein.

Er war evangelisch A.B. und wurde am Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf (Grab-Nr. 186) beigesetzt.

Nach ihm ist 1891 der Laubeplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk benannt.

Siehe auch:

- Das Burgtheater – Direktoren

In: Monika Salzer/Peter Karner: Vom Christbaum zur Ringstraße. Evangelisches Wien. 2., verbesserte Auflage, Wien 2009, S. 167.

Weblinks (Auswahl):