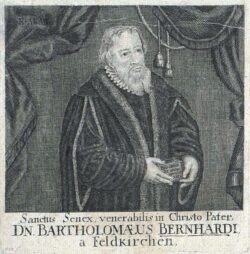

Geboren am 24. August 1487 in Schlins bei Feldkich, Vorarlberg.

Gestorben am 21. Juli 1551 in Kemberg.

Lutherischer Theologe und Reformator

Bartholomäus Bernhardi wurde als Sohn eines Dorfrichters und Großbauern Hans Bernhardi und dessen Frau Elsa geb. Rüchlin in Schlins bei Feldkirch geboren, besuchte 1499 die Lateinschule in Eisenach und immatrikulierte 1503 mit seinem Bruder Johannes Bernhardi (1490–1534) an der Erfurter Universität, übersiedelte aber bald an die Leukorea – ab 1504 wohnte er in Wittenberg und absolvierte die artistische Fakultät.

Nach erfolgter Promotion zum Magister artium wurde Bartholomäus Bernhardi 1509 in den Artistensenat der Universität aufgenommen und bekleidete ab diesem Jahr die Professur für Physik. Ebenfalls 1509 trat er in den Wittenberger Augustinerorden ein und wandte sich der Theologie zu. 1512 wurde er Baccalaureus biblicus, war in verschiedenen Städten als Subdiakon sowie Diakon tätig und wurde durch den für seinen Heimatort zuständigen Bischof von Chur zum Priester geweiht.

In seinen theologischen Ansichten scheint sich Bartholomäus Bernhardi früh an Martin Luther, den er schon seit seiner Studienzeit kannte, und der von diesem vertretenen, streng augustinischen, antischolastischen Richtung angeschlossen zu haben. In der öffentlichen Disputation „Quaesto de viribus et voluntate hominis sine gratia“ anlässlich seiner Promotion zum Lizentiaten, die am 25. September 1516 unter Vorsitz Martin Luthers stattfand, trug er erstmals dessen Thesen gegen die Scholastiker vor und verteidigte sie. Damit erleichterte er die öffentliche Debatte über das Für und Wider der theologischen Ansichten Luthers und wurde zum Wegbereiter der Reformation.

Bartholomäus Bernhardi sorgte auch weiter für die Verbreitung der Lehre Luthers, sowohl als Rektor der Leucorea im Wintersemester 1518/19 als auch nachdem er von der Universität kraft des ihr zustehenden Patronatrechtes zum Propst des linkselbischen Bereichs und Pfarrer im südlich von Wittenberg gelegenen Kemberg gewählt worden war. In Kemberg hat er als erster Priester überhaupt die evangelische Lehre außerhalb der Stadt Wittenberg offen verkündete.

Bartholomäus Bernhardi war auch einer der ersten Priester, die öffentlich mit dem Zölibat brachen, und gilt als Begründer des evangelischen Pfarrhauses. 1521 hat er seine Haushälterin Gertraude Pannier geheiratet und damit großes Aufsehen erregt. Zur Verteidigung seiner Eheschließung reichte eine von ihm verfasste und wahrscheinlich von Philipp Melanchthon überarbeitete Schutzschrift (Apologia pro M. Bartholomaeo praepositio, qui uxorem in sacerdotio duxit) ein, die in mehreren deutschen sowie lateinischen Auflagen in Wittenberg und Erfurt 1521/22 gedruckt wurde und weite Verbreitung fand. Kirchlicherseits wurde seine Rechtfertigung nicht als ausreichend anerkannt, doch der sächsische Kurfürst Friedrich dem Weisen als „Schirmherr“ und Patron bewahrte ihn vor weiteren Verfolgungen. Dem Ehepaar wurden 7 Kinder geboren und Bartholomäus Bernhardi konnte mit seiner Familie bis an sein Lebensende bei seiner Kemberger Gemeinde bleiben.

In der Kemberger Stadtkirche St. Marien befindet sich der Grabstein des Bartholomäus Bernhardis und 2014 wurde ihm in Kemberg ein Denkmal errichtet. Die Gemeinde Schlins hat Bartholomäus Bernhardi bereits 1987 mit einem Denkmal vor der dortigen St. Anna-Kapelle geehrt.

Weblinks (Auswahl):

- https://de.wikipedia.org/wiki/Bartholom%C3%A4us_Bernhardi (abgerufen am 5.12.2021)

- https://www.deutsche-biographie.de/sfz4027.html (abgerufen am 5.12.2021)

- https://www.mdr.de/reformation500/bartholomaeus-bernhardi-refjahr-100.html (abgerufen am 5.12.2021)

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlins-Denkmal_Bernhardi-28E.jpg?uselang=de

Literatur (Auswahl):

- Evangelisches Österreich. Ein Gedenkstättenführer. Herausgegeben von Bischof Oskar Sakrausky. Wien 1981, S. 361-363.

- Hier stehe ich… Eine Intervention mit 19 evangelischen Persönlichkeiten aus Vorarlberg, S. 16/17 – 4. Bartholomäus Bernhardi. (https://evang-bregenz.at/sites/default/files/documents/Reformation/begleitheft_rz7-k-min.pdf).

- Johann Heinrich Feustking, Das Leben des ersten verehelichten Predigers, Bartholomäi Bernhardi von Feldkirchen. Wittenberg 1705. (https://books.google.at/books?id=K6g_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

- Peter F. Barton: Die Geschichte der Evangelischen in Österreich und Südostmitteleuropa. 1. Im Schatten der Bauernkriege. Die Frühzeit der Reformation. (Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich, Jg. 1985) S. 115 + 181. (https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=jgp&datum=1985&qid=DLOF7KAPD82EGSKHLR55XD3TIKQZ8H&size=45&page=183 ; https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=jgp&datum=1985&page=116&size=45&qid=DLOF7KAPD82EGSKHLR55XD3TIKQZ8H)

- Philipp Schöbi, Vor 500 Jahren: Bartholomäus Bernhardi aus Schlins/Feldkirch. Begründer des evangelischen Pfarrhauses. (https://rheticus.com/XooWebKit/bin/download.php/41d84_83609362de/Bartholoma%CC%88us%20Bernhardi%20-%20ein%20kurzes%20Lebensbild.pdf)