Die Familie Douglass gehörte zu den wesentlichen Mitgründern der evangelischen Gemeinde Vorarlberg. Der schottische Textilunternehmer John Douglass und sein Sohn John Sholto Douglass trugen auch finanziell zur Entstehung der evangelischen Gemeinde bei.

John Douglass, 14. Laird of Tilquhillie (geboren am 28. März 1803, Tilquhillie Castle bei Banchory in Aberdeenshire; gestorben am 11. Oktober 1870 ebenda)

Aus Wikimedia Commons

entstammte einer Nebenlinie des Clan Douglas. 1837 hat er gemeinsam mit Albert Escher und Peter Kennedy in Thüringen die „k. k. privilegierte Baumwoll-Spinnerey und Weberey“ (daher „Firma E.K.Douglass“) gründete und war ab etwa 1845 deren Alleinbesitzer.

1861 hatte er mit seinem Sohn John Sholto an der Gründungsversammlung der ersten evangelischen Gemeinde Vorarlbergs in Bregenz teilgenommen, die im Haus des Freiherrn von Poellnitz stattfand, und die ersten evangelischen Gottesdienste im Oberland wurden einmal im Monat in seiner 1838 in Thüringen erbauten Villa Falkenhorst abgehalten.

1864 übergab John Douglass die Thüringer Spinnerei seinem Sohn John Sholto Douglass und zog sich auf seinem Familiensitz Tilquhillie Castle bei Banchory in Aberdeenshire zurück.

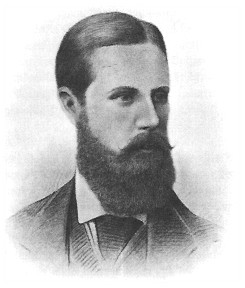

John Sholto DOUGLASS, 15. Laird of Tilquhillie (geboren am 18. November 1838 in Thüringen, Vorarlberg; gestorben am 14. September 1874 bei Dalaas, Vorarlberg)

Aus Wikimedia Commons

war vom Elternhaus her zum Fabrikbesitzer bestimmt, er ist aber vor allem wegen seiner Vorlieben und Kenntnisse für Bergsteigen, Jagd, Naturwissenschaften sowie seinem Interesse für die Erforschung der römischen Geschichte Vorarlbergs bekannt.

Neben einer erfolgreichen Tätigkeit als Fabrikant erlangte John Sholto Douglass als Pionier im Bereich des Alpinismus und als Heimatforscher einen überregionalen Ruf. Unter anderem bemühte er sich mit Gleichgesinnten erfolgreich um die Fusion der beiden Hauptvereine Deutscher Alpenverein und Österreichischer Alpenverein zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Wie fast alle evangelische Industrielle der Zeit förderte er den Vorarlberger Landesmuseumsverein, und von ihm verfasste archäologische Abhandlungen zur frühen Geschichte Vorarlbergs finden noch heute in der Wissenschaft Beachtung.

John Sholto Douglass war mit Wanda von Poellnitz verheiratet, der Tochter des Ernst Freiherrn von Poellnitz, in dessen Ansitz Schloss Babenwohl im Dezember 1861 die Gründungsversammlung der ersten evangelischen Gemeinde Vorarlbergs stattgefunden hatte.

Eine Gedenktafel unter dem Radonatobelviadukt (Eisenbahnbrücke der Arlbergbahn, ♁Lage) erinnert an seinen Tod während der Jagd im Wald bei Dalaas am 14. September 1874.

Die vom Österreichischen Alpenverein am Lünersee 1979 m ü.A. errichtete Douglass-Hütte wurde nach John Sholto Douglass benannt. Zu deren 1860 fertiggestellten Vorgängerbau hat der begeisterte Bergsteiger, der des Öfteren die gefährliche Zimbaspitze erkletterte, mit namhaften Mitteln beigetragen.

George Norman Douglas (geboren am 8. Dezember 1868 in Thüringen (Vorarlberg), Österreich; gestorben am 7. Februar 1952 auf Capri, Italien) war der jüngste Sohn von John Sholto Douglass und wurde als Reiseschriftsteller in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts weltweit bekannt.

Weblinks (Auswahl):

- https://de.wikipedia.org/wiki/John_Douglass,_14._Laird_of_Tilquhillie

- https://de.wikipedia.org/wiki/John_Sholto_Douglass,_15._Laird_of_Tilquhillie

- https://www.alpenverein.at/portal/museum-archiv/alpenverein-und-kultur/John-Sholto-Douglass.php

- https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/John_Sholto_Douglass%2C_15._Lord_of_Tilquhillie

- https://www.falkenhorst.at/historie/historie/

- http://www.douglashistory.co.uk/history/families/douglas_of_tilquhillie.htm#.YOcTgugzZPZ

Literatur (Auswahl):

- Hier stehe ich… Eine Intervention mit 19 evangelischen Persönlichkeiten aus Vorarlberg, S. 26/27 – 8. John Sholto Douglass (https://evang-bregenz.at/sites/default/files/documents/Reformation/begleitheft_rz7-k-min.pdf)

- Evangelisches Österreich. Ein Gedenkstättenführer. Herausgegeben von Bischof Oskar Sakrausky. Wien 1981, S. 360-361.