Virtueller Rundgang von Johannes Leitner, Archiv der Evangelischen Kirche in Österreich.

Die Pauluskirche in Feldkirch ist eine evangelisch-reformierte Kirche und wurde nach den Plänen des Architekten DI Pfeiler, Innsbruck, erbaut. Die Grundsteinlegung erfolgte am 16. September 1962, die Einweihung am 27. Mai 1965.

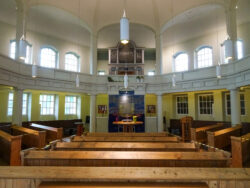

Die Pauluskirche hat einen freistehenden Glockenturm und ist ein schlichter Saalbau mit einer Flachdecke, die zum Altarraum hin und über der Orgel ansteigt. Der erhöhte Altarraum wird mit eingezogenen Schrankenwänden abgegrenzt. Der Altartisch ist zwischen, Kanzel und Taufstein sind links und rechts vor den Schrankenwänden platziert und wurden von Horst Beck aus Hödingen entworfen. Die Wand hinter dem Altartisch schmückt ein einfaches Kreuz.

Der Bereich unter der Orgelempore, der mittels Falttür vom Hauptraum getrennt werden kann, wurde 2019 mit Wandteppich, Bestuhlung sowie Orgel ausgestattet. In dieser sogenannten Kleinen Kirche finden u.a. Kindergottesdienste und Chorproben statt.

Die Bleiglasfenster an den Seitenwänden, im Altarbereich sowie in der Kleinen Kirche und das Betonglasfenster im Eingangsbereich sind ebenfalls von Horst Beck entworfen worden und der Glasmaler Nikolaus Dierig aus Überlingen hat sie ausgeführt.

Der Gemeindesaal und die Gemeinderäume im Kirchenkeller wurden 1982 fertiggestellt und 2018/2019 umfangreich renoviert. Im Zuge dieses Renovierungsprojektes ist auch das Stiegenhaus errichtet und der barrierefreie Zugang zu den Kirchenräumen durch den Einbau eines Lifts der Fa. Weigl geschaffen worden.

Weblinks (Auswahl):

- https://de.wikipedia.org/wiki/Pauluskirche_(Feldkirch)

- https://cdn1.vol.at/2005/10/Kirchen1.pdf

- Topothek – Suchbegriff Feldkirch

Literatur (Auswahl):

- evangelisch: Berichte und Mitteilungen aus den evangelischen Pfarrgemeinden A. und H.B. Feldkirch und Dornbirn. Gemeinsame Ausgabe Nr. 01/2019, Seite 3 (https://www.evang-feldkirch.at/index.php/down/download# )

- evangelische: Berichte und Mitteilungen aus den evangelischen Pfarrgemeinden A. und H.B. Feldkirch. Ausgabe Nr. 02/2019 (ohne Dornbirn-Teil), Seite 3, 7-8 (https://www.evang-feldkirch.at/index.php/down/download# )

- evangelische: Berichte und Mitteilungen aus den evangelischen Pfarrgemeinden A. und H.B. Feldkirch und Dornbirn. Gemeinsame Ausgabe Nr. 01/2020, Seite 12 (https://www.evang-feldkirch.at/index.php/down/download# )

- evangelisch: Berichte und Mitteilungen aus den evangelischen Pfarrgemeinden A. und H.B. Feldkirch. Ausgabe Nr. 04/2021, Seite 12 (https://www.evang-feldkirch.at/index.php/down/gemeindeinfo)