Virtueller Rundgang von Johannes Leitner, Archiv der Evangelischen Kirche in Österreich.

Mit der Heilandskirche wurde die von Otto Bartning für Rottenmann geplante, aber nicht ausgeführte Kirche in überarbeiteter Form (ohne den Turm) verwirklicht. Sie ist eine seiner drei in Österreich entworfenen Kirchen und wurde 1913 fertiggestellt.

Der Architekt hat, teilweise dem Wiesbadener Raumkonzept für evangelischen Kirchenbau folgend sowie angeregt von den Ergebnissen des zweiten Kirchenbau-Kongresses (1906 in Dresden), für Krems eine kompakte Gebäudegruppen mit Gottesdienstraum, Gemeindesaal und Pfarrhaus geplant.

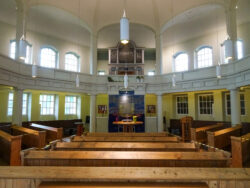

Bei der Kirche handelt sich um einen Zentralbau mit Dachreiter, der in jener Zeit des vorwiegend neugotischen Kirchenbaues geradezu revolutionär wirkte.

Der achteckige Innenraum mit klassizistischen Anklängen, wie modifizierte dorische Säulen und Gebälk, welche die Empore (ein wichtiges Bauelement protestantischer Kirchen) tragen, erscheint durch die nur leicht getönten Fenster und die fein nuancierte Färbelung hell und freundlich.

Die Sitzplätze sind in drei Blöcken halbkreisförmige zum Altar hin angeordnet und verstärken die zentrierende Wirkung des Raums. Der ursprüngliche Altar war ein Kanzelaltar und stand mit der Orgel darüber in der Hauptachse. 1985 kam es zur Umgestaltung des Kirchenraumes: der alte Kanzelaltar wurde abgebaut und ein Altartisch mehr ins Zentrum gerückt aufgestellt, damit die Abendmahlsgäste einen Kreis um ihn bilden können. Der Altar wurde somit, nicht nur symbolisch, sondern auch real, zum Zentrum der Kirche. Er wird von Kanzel und Taufbecken flankiert.

Der Wandteppich hinter dem Altar stammt vom Kremser Künstlerehepaares Eva und Günter Wolfsberger. Er trägt den Titel „Horizont“ und lädt zur Betrachtung und Meditation ein.

Die hochwertigen Altarkästchen wurden durch Spenden finanziert und erinnern an den Abschluss der Renovierung des Kirchenensembles.

Orgel und Geläute der Kirche sind in den Jahren 1972 bzw. 1974 erneuert worden.

Das große Kreuz (Toleranzkreuz) neben der Kirche wurde 1981 vom Stift Zwettl zur Erinnerung an das Toleranzpatent Josephs Il. von 1781 gestiftet und ist ein Zeichen für das gute ökumenische Verhältnis zu der großen katholischen Schwesterkirche.

Die Steinskulptur rechts vor der Kirche ist ein Werk von Alois Lindenbauer und entstand in den Jahren 1995 bis 1997. Die einfache, jedoch markante Formation stellt eine Verbindung von archaischen Vorstellungen und Gegenwart dar und tradiert uralte Formen.

Das der Kirche angeschlossene Ensemble von Gemeindesaal und Pfarrhaus stammt aus der ursprünglichen Planung, es wurden aber einige bauliche Veränderungen durchgeführt. So wurde, zum Beispiel, der Bereich des Gemeindesaales den heutigen Bedürfnissen angepasst.

Weblinks (Auswahl):

- https://de.wikipedia.org/wiki/Heilandskirche_(Krems)

- https://evangelischkrems.wordpress.com/unsere-kirche/ – abgerufen am 10.10.2021

- https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Sakralbauten/Evangelische%20Kirchen/Krems – abgerufen am 10.10.2021

- https://www.gedaechtnisdeslandes.at/kunst/action/show/controller/Kunst/werk/krems-an-der-donau-steinskulptur-vor-der-evangelischen-pfarrkirche.html – abgerufen am 10.10.2021

- Topothek: Suchbegriff Krems

Literatur (Auswahl):

- Marietta Mayrhofer-Krammel, Evangelische Kirchenbauten in Österreich nach 1945 (Dipl.-Arbeit, Universität Wien 2012). (http://othes.univie.ac.at/21233/1/2012-06-22_9926557.pdf – abgerufen am 10.10.2021)